文化資產

- 太平媽

文物館 - 文物典藏

- 建築介紹

- 台灣宗教

百景

太平媽文物館

福興宮立廟超過三百年,歷經改朝換代、震災、戰亂,幾次遷宮、重修、擴建,而規模宏偉,廟殿巍峨,香火更盛。香煙裊繞,時空流轉,媽祖的聖靈緊緊守護,沈澱了西螺人的生命厚度,也映照出街市繁茂的歷史。2018年,在文化部文化資產局、雲林縣政府及福興宮的共同合作之下,典藏珍貴古物的「太平媽文物館」終於確定劃設。

「太平媽文物館」位於福興宮的右廂房。2018年,福興宮開始進行空間整建工程,將原本廚房及餐廳劃設文物館使用,為一般古物及重要古物設立恆溫恆溼保存環境及展藏空間,2021年9月11日完成驗收,2022年4月20日揭牌。今日已是大眾認識西螺歷史與媽祖信仰的首選。展示以四大主題呈現,分別為商賈倡建福興宮與遷址街肚、日治時代下的福興宮、戰後蛻變的福興宮、堅持「心」理想的福興宮,在精巧的展示中,引領我們凝視西螺三百年的風華。

鎮館之寶的「好義從風匾」,為文化部文化資產局指定為國家重要古物。以及多件雲林縣一般古物,舉凡太平媽南投陶香爐、翹首供桌、莫不尊親匾等,另有多件具潛力古物。這些古物均已完成調查研究及修復,現正規劃相關專書之出版,可謂雲林縣廟宇投入文化資產保存行列之典範。

《好義從風》匾 ─ 雲林首件國家重要古物

「好義從風」匾乃於道光十三年(1833)八月張丙事件完全平定後的善後之舉,既含讚詞又述緣由與目的,可謂一語意完整之短篇文章或告示,這種體例在台灣傳統匾額中尚屬少有。由駐台軍隊之北路協副將葉長春所頒,用以表彰地方人士於事件期間之義行,尤其是針對地方鄉勇們急公好義、風移景從之精神。

張丙事件係清道光十二年(1832)九月發生於嘉義縣及南、北兩路的大型民變。究其起因乃因天旱稻米欠收,清廷於各莊實施禁糴措施,卻引發搶米風波;加以陳辦等人在嘉義地區因搶芋、搶牛引起閩粵族群衝突,而官府未能妥善處理這兩個事件,導致群情不滿,憤而起事。

張丙事件發生後,台灣北路協副將葉長春本人,為平定亂事,除了親自率領軍隊剿亂外,並招募義勇,此舉目的非僅欲其守衛家鄉,還希其前往嘉義平亂。所幸西螺、布嶼兩保地方主要姓氏及其他各姓氏人民均能響應號召,共襄盛舉,攜帶器械隨同前往守禦,且爭先效命,乃能幫助亂事之平定,殊堪嘉許。

在過去文獻史料上一向欠缺記載的西螺保及布嶼保兩地區在張丙事件中的實際狀況下,今能藉由此匾之再現,讓我們有機會瞭解張丙事件在雲林縣境內的蛛絲馬跡,尤屬難得,亦足見福興宮在清代西螺地區之重要地位。

《莫不尊親》匾 ─ 法定古物

「莫不尊親」匾為乾隆五十三年(1770)街眾將位於街西的福興宮遷建至街肚今址而留下此文物。徙建後的福興宮位於頂、下兩市之間,並形成西螺街的新商業中心。當時福興宮前為販賣魚肉蔬菜的市集,且設有公斗。

清代匾額製作工藝,中行「莫不尊親」為片狀陽文,橫長方形木匾,以多塊木板拼接製成,邊框為紅底纏枝卷草紋,匾面為黑底金字,係另外製作後接合於額面上,並以金屬釘固定在匾額版面上,並可見清代釘頭較大。

光緒廿一年(1895)臺灣割讓日本,雲林地區的抗日義民揭竿而起,不畏強權奮勇抗敵。日軍間諜遭西螺義軍擄獲,並將其首領首級取下,懸掛在福興宮廟門前,當時乾隆年「莫不尊親」匾突然墜地,其中「親」字墜地成三塊,分別為「立」、「木」、「見」三字,在場一位白髮老者指出:「木能生火,再者『木』即由『十』、『八』組成,故『立』、『木』、『見』三字,意指八月十八日將有大火,西螺街恐將淪陷。」又言:「匾額字剩下『莫不尊』,意指大家『不要不遵守』我的指示。」爾後,義軍驚覺畏懼,立即改將人頭及義旗移懸於三山國王廟(舊址為今西螺分局所在)。日本南進軍進入西螺街後,見懸掛之首級,憤怒至極,乃放火燒街焚肆。斯時為八月十八日,因居民聽從告誡及早撤退避難,免於一場兵災,事後西螺街房舍僅存十餘間,此事件後西螺居民咸信此為太平媽靈感庇佑,化身指示,因慈悲靈驗讓西螺子民能化險為夷、平安度日,再添太平媽救難神蹟。

翹首供桌 ─ 法定古物

嘉慶十八年(1813)翹首供桌,目前是臺灣中部(臺中、彰化、雲林、南投)所見年代第二早之案桌,距今已兩百餘年。是嘉慶五~十八年(1800-1813)福興宮增修時留下的古物,由當時擔任總理的新文香、源合號、得興號三家舖戶,帶領三十家商號及仕紳聯名捐獻,反映出神桌造價不斐。透過桌上記載的舖號數甚多,可見嘉慶十八年(1813)西螺街已是相當繁盛的商貿市街,是透過文物看見地方歷史的實例。

在工藝上呈現出雙層束腰,輔以透雕的作法,表現出繁複立體的畫面配置,襯托木雕裝飾的華麗,是清代少見神明供桌的表現手法,經此由文化部文化資產局審定,具有傳統木傢俱藝術和高度歷史價值的古物。

太平媽南投陶香爐 ─ 法定古物

本宮所典藏同治十一年(1872)福興宮太平媽南投陶香爐,為臺灣廟宇中現存南投陶香爐最早的實例,彌足珍貴。爐身頸部嵌有「福興宮」、腹部正面有「太平媽」,左側有「同治壬申年陽月立」、右側有「弟子孫進海叩謝」。

此爐證明「太平媽」的稱呼,約一百五十餘年已經存在,為居民對於本宮聖母信仰具體的表現,也是清代全臺少見將媽祖俗稱落於祭器的實例。「太平媽南投陶香爐」的歷史價值,在於技術流派、藝術造詣,可代表宗教供器的時代意義。

鎮殿觀音佛祖、善才、蓮女暨十八羅漢 ─ 法定古物

福興宮後殿奉祀的「觀音佛祖」,又稱「觀音亭」。據傳清代西螺街上外文祠廟(振文書院)附近原有一座「觀音亭」。同治年間後遷廟併入福興宮後殿祀奉。鎮殿的「觀音佛祖」、「善財、蓮女」、「十八羅漢」自清代保留至今。「觀音佛祖」、「善財、蓮女」為道光四年(1824)入神開光迄今已有196餘年的歷史。

鎮殿觀音佛祖坐姿為「觀音自在體」,左手持經卷、右手拇指與食指為捻,呈現數念珠生動的手勢。善才童子雙掌合十,臉部塑形豐潤,呈現幼童可愛豐腴臉頰的模樣,頭束「丸髻」,身體微向前傾,面朝觀音佛祖,眼神卻向左偷瞄,整體展現脅侍神與主神神像間趣味的且生動的體態。蓮女雙手蓋巾捧寶珠,呈現經典紀載中捧寶珠獻佛的造型。頭髮於頭後梳雙掛髻,雲肩以粉線裝飾如意雲紋,裙襬下方露出紅頭繡花鞋,相較於善才童子,蓮女的表現莊重謹慎的體態呈現;十八羅漢造型依造所持法器或展現動作,呈現多樣且生動巧妙的姿勢,為清代保留下來完整的且頗具趣味的羅漢造像。「觀音佛祖」、「善財、蓮女」、「十八羅漢」完整保留清代泉州粧佛的體態及工藝。其中鎮殿的「觀音佛祖」、「善財、蓮女」更是難得以整顆原木雕刻的大型神像,且表現出精湛的粧佛工藝。

天上聖母展耳石香爐

西螺福興宮天上聖母展耳石香爐,造於嘉慶十八年(1813),係是嘉慶五年至嘉慶十八年(1800-1813)間西螺街福興宮增修時留下的文物,其與已經登錄為雲林縣一般古物的「西螺福興宮翹首供桌」為同一時期的文物,呈現西螺街商貿與媽祖信仰的互動關係,見證清中葉西螺地方歷史之發展。

清代石香爐係以四足的展耳方爐為主,嘉慶十八年福興宮天上聖母展耳石香爐即典型之一。本香爐以砂岩雕製而成,器型完整,實屬全國少見保存良好之展耳香爐,具有石雕香爐工藝及科學上之價值。此外,在藝術價值的表現上,正面唇口陰刻「福興宮天上聖母」、一側陰刻「嘉慶十八年」,另一側陰刻「臘月」,背面陰刻「弟子張天摘 李友鳳仝敬奉」。在爐體裝飾圖像方面,爐身正面為雲龍紋,爐耳浮雕獅首銜展耳(獅吞展耳),香爐四足為獅吞腳。

該爐表現高度工藝,實與當時西螺街於嘉慶年間最為繁盛有關,在人力、物力及資金齊備下,嘉慶五年至嘉慶十八年福興宮陸續增修廟宇格局,由原本單殿擴展為兩進兩廊十六間的格局。本件石香爐即為當時增修殿宇的最佳證明,另外福興宮尚留存前已述及之嘉慶十八年之翹頭供桌,為同時期的文物。此二文物不僅證明福興宮發展的歷史,更反映嘉慶年間西螺街經濟力之盛,舖民透過捐獻鉅額供匠師打造良美供器,此即文物印證地方歷史,是為其價值所在。

《海國安瀾》匾

《海國安瀾》匾係光緒十六年(1890),由新科舉人張廷樞所贈之匾,並於日治時期由其後代子孫張沃、張樹頭重修。據光緒年間倪瓚元所編《雲林縣采訪冊》記載,張廷樞為光緒十一年(1885)乙酉科武舉人。

張廷樞,號廷合,為崙背中厝人(今崙背鄉阿勸村),祖籍泉州府晉江縣鑑湖鄉。生於咸豐十一年(1861)。其先祖張士箱於康熙四十一年(1702)跨海來台。士箱子嗣多人考取舉人、秀才等功名,貢薦相繼,以乾隆二十五至三十五年間為例,有六人中舉,科名之盛,冠甲全台。其曾祖父張植發,於乾隆三十八年(1773)拔貢。同年,鄉試中舉。歷任山西省汾西、鳳臺知縣。廷樞自幼聰穎好學,體格魁偉,異於常人。當時臺灣尚武之風盛,於是張氏族人恆聘唐山武藝高強之武師調教子弟,廷樞身賦異稟,耐心學藝,又承其家學傳統、勤於經書,遂蒙文武兼備之譽。曾為彰化縣學武生,並於光緒十一年,遠涉重洋,至福州省城參與鄉試。

當年渡海,時有船難發生,是故每有遠行皆會求助於地方神衹庇祐。西螺街福興宮的太平媽靈驗無比,廷樞特赴福興宮祈求旅途順遂,波瀾不興,並能金榜題名,果然光緒乙酉年,一舉成名,榮登是年武舉人,名聞當時雲林地區,更傳為西螺地方佳話。返台後,廷樞感念太平媽庇佑,遂於光緒庚寅年贈「海國安瀾」匾予福興宮,以玆留念。同年,亦贈匾「英靈護庇」一方予褒忠鄉馬鳴山鎮安宮。

本宮維護宗教文物不遺餘力,已獲文化部文化資產局列為古物有:

1.道光十三年(1833)「好義從風」匾。

2.乾隆三十五年(1770)「莫不尊親」匾。

3.嘉慶十八年(1813)翹首供桌。

4.同治十一年(1872)太平媽南投陶香爐

5.道光四年(1824)鎮殿觀音佛祖、善才、蓮女暨十八羅漢

其餘傳世文物有:

6.乾隆十五年(1750)「護國庇民」匾。

7.嘉慶十二年(1807)「慈航廣渡」匾。

8.嘉慶十八年(1813)天上聖母展耳石香爐。

9.嘉慶二十四年(1819)「寰海尊親」匾。

10.同治八年(1869)「觀音亭」匾。

11.同治十二年(1873)「水德配天」匾。

12.同治十三年(1874)福興宮重脩碑記。

13.光緒十六年(1890)「海國安瀾」匾。

14.明治四十五年(1912)「公置田租以供神誕祭典演戲」碑記。

15.明治四十一年(1908)重修碑記。

16.昭和十九年(1944)西螺神社手水鉢。

古物之多,堪稱淵遠留長之古廟。

- 建 築 沿 革

『 明治四十二年(1909)完竣福興宮 』

『 明治四十二年(1909)完竣福興宮 』 『 為當時設計師設計的建築藍圖,結合現代建築,展現中國傳統建築樣式 』

『 為當時設計師設計的建築藍圖,結合現代建築,展現中國傳統建築樣式 』民國四十二年(1953)西螺大橋通車後,西螺大橋成為當時遠東第一長橋,是台灣著名的地標。當時的福興宮從日治明治四十二年(1909)完工後逾五十年廟宇建築未徹底整修,外觀老舊。西螺各界倡議拆除福興宮舊廟,當時雲林縣縣長林金生主持重修會議時倡議,福興宮建築能與西螺大橋觀光連結,成為西螺重要觀光景點,獲得西螺各界的認同。因此聘請專人設計,當時現代建築發展在台灣已逐漸成熟,國民政府來台之後,掀起中國傳統樣式建築復興,屬於中國固有形式的大屋頂-攢尖式(如同寶塔屋頂上方的結構,北方建築代表的有北京天壇),如同寶頂建築結合現代建築的架構(經典案例如高雄台灣銀行-民國38年完工、台北中正紀念堂-民國69年落成),展現當時建築趨勢。福興宮聘請到陳永全建築師事務所的葉新竹建築師設計,搭上當時中國傳統樣式建築潮流,使得福興宮建築具有突破傳統廟宇建築樣式,延續中國古典建築的美學,而且在戰後也強調實踐民族意識的理想。

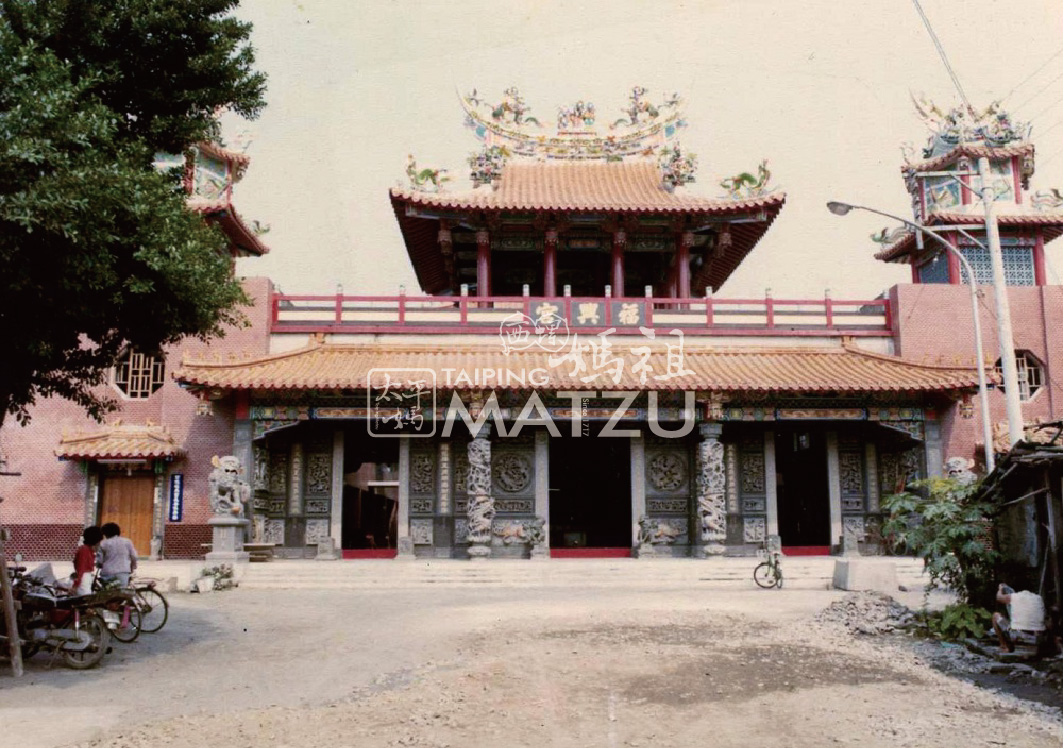

『 1970年代重修後第一代廟貌,三川殿上屋頂以中國傳統建築攢尖頂設計 』

『 1970年代重修後第一代廟貌,三川殿上屋頂以中國傳統建築攢尖頂設計 』

『 此為重修第二代廟貌,三川殿屋頂與左右兩側鐘鼓樓,已改為閩南式屋脊及裝飾,而三川門上方屋簷則為北方式建築屋簷樣式 』

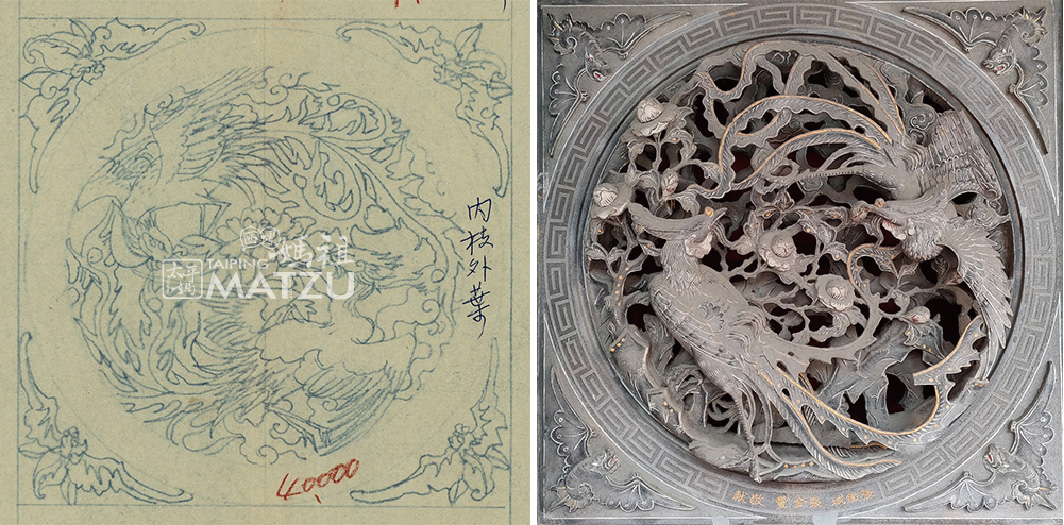

『 民國五十年之後重修,所保留下來的三川殿立面石雕底稿(局部),此底稿由人間國寶-傳統建築彩繪重要保存人陳壽彝藝師所設計 』

『 民國五十年之後重修,所保留下來的三川殿立面石雕底稿(局部),此底稿由人間國寶-傳統建築彩繪重要保存人陳壽彝藝師所設計 』 『 放在左右出入口兩側的門枕石,以青斗石雕刻而成,保留清同治年間重修廟宇時的門枕,可以展現當時石雕工藝的精緻 』

『 放在左右出入口兩側的門枕石,以青斗石雕刻而成,保留清同治年間重修廟宇時的門枕,可以展現當時石雕工藝的精緻 』 『 三川殿中門為秦叔寶、尉遲恭門神彩繪。左邊(龍門)為太監,手持加冠晉祿。右邊(虎門)為宮娥,手持香花茶果。廟內三川殿彩繪由西螺中元彩繪許報錄所承攬製作 』

『 三川殿中門為秦叔寶、尉遲恭門神彩繪。左邊(龍門)為太監,手持加冠晉祿。右邊(虎門)為宮娥,手持香花茶果。廟內三川殿彩繪由西螺中元彩繪許報錄所承攬製作 』

民國六十七年(1978)由張春發接辦修建主事,經與工作委員們的努力之下,終於在民國七十一年(1982)全部修築完竣。重修期間福興宮廣邀名師參與,聘請薪傳獎大木匠師陳專琳打造神龕。三川殿採用石材雕刻作為裝飾,當時石雕匠師多與知名畫師合作,由畫師提供畫稿設計,確認設計內容畫師直接在石材上打稿,再由石雕匠師施作。因此可以從修建期間民國六十六年(1977)保留的修建文件證實,人間國寶彩繪大師陳壽彝設計的石雕畫圖稿,石雕藝師蔣文峰帶領王泗寶、李明雄、王炳煌、蘇明清、蔣峰雄、李金火、李金木、陳清帆等,用觀音山石加內枝外葉的高浮雕技法施作,留下了今日福興宮三川殿精彩的石牌樓立面。

- 建築特色 ─ 匯集國家薪傳獎大師的作品

『 正殿神龕由陳專琳藝師設計製作,目前福興宮還保留當時陳專琳神龕設計手稿圖紙,可見當時修建設計的用心 』

『 正殿神龕由陳專琳藝師設計製作,目前福興宮還保留當時陳專琳神龕設計手稿圖紙,可見當時修建設計的用心 』 『 神龕左右兩側的浮雕柱子,可以清楚看到以24孝為題材的木雕作品,左右兩側共選用各10個題材作為雕刻主題 』

『 神龕左右兩側的浮雕柱子,可以清楚看到以24孝為題材的木雕作品,左右兩側共選用各10個題材作為雕刻主題 』陳專琳(1909-2002)生於桃園,父親陳圳為雕刻師傅。因為幼時不易養育,陳專琳被父母改名為「陳煌」,後來同行都尊稱他為「煌司」。

『 左圖為陳壽彝大師當時為三川殿繪製立面石雕作品的手稿。右圖為現今三川殿中門右側身堵的石雕作品。在複印機還沒普及的時候,石雕設計稿由擅於彩繪的藝師負責勾勒設計。確定之後由畫師親自在石材上繪製雕刻線稿,再由石雕藝師依照呈現方式及手法,將平面圖以立體方式呈現 』

『 左圖為陳壽彝大師當時為三川殿繪製立面石雕作品的手稿。右圖為現今三川殿中門右側身堵的石雕作品。在複印機還沒普及的時候,石雕設計稿由擅於彩繪的藝師負責勾勒設計。確定之後由畫師親自在石材上繪製雕刻線稿,再由石雕藝師依照呈現方式及手法,將平面圖以立體方式呈現 』 『 三川殿左側入口與右側出口的題材,多以龍門進虎門出的龍、虎主題為主。此圖為龍門左側牆上身堵的「降龍羅漢」作品。石雕工藝師以「內枝外葉」的石雕技法,將龍與羅漢間互動微妙微肖的表現出來 』

『 三川殿左側入口與右側出口的題材,多以龍門進虎門出的龍、虎主題為主。此圖為龍門左側牆上身堵的「降龍羅漢」作品。石雕工藝師以「內枝外葉」的石雕技法,將龍與羅漢間互動微妙微肖的表現出來 』 『 位於三川殿中門左右兩旁身堵的石雕,以「雙龍戲珠」、「牡丹鳳凰」兩個題材表現。當時石雕工藝已經非常成熟加上現代化機具,在內枝外葉的技法上,更容易呈現內外主題景深的細節。從背後還可以看出當時現在機具鑿洞的方式。此圖的主題由陳壽彝藝師繪製題材內容,以及石材雕刻線稿,再由蔣文峰石雕團隊共同合作完成的作品 』

『 位於三川殿中門左右兩旁身堵的石雕,以「雙龍戲珠」、「牡丹鳳凰」兩個題材表現。當時石雕工藝已經非常成熟加上現代化機具,在內枝外葉的技法上,更容易呈現內外主題景深的細節。從背後還可以看出當時現在機具鑿洞的方式。此圖的主題由陳壽彝藝師繪製題材內容,以及石材雕刻線稿,再由蔣文峰石雕團隊共同合作完成的作品 』臺灣廟宇石雕以來自中國福建惠安崇武峰前村的蔣氏石匠一族最具代表性,他們的石雕作品遍布臺灣各地,對臺灣廟宇石雕的影響也最深遠。 其中福興宮戰後重建期間承作石雕的蔣文峰,便是來自福建惠安崇武的石匠世家。其父蔣九(蔣阿九,也叫蔣九仔,生卒年1899-1973),約在大正十三年(1924)來臺,投入桃園八德三元宮石雕工程。昭和六-七年(1931-1932)蔣九隨父親蔣匏承包麥寮拱範宮重建石雕工程,在麥寮拱範宮結識陳應彬的班底林火寅、陳專琳、廖石城等匠師,由他們居中牽線,蔣九在昭和八年(1933)前往頂泰山巖承作前殿石雕,昭和十一年(1936)後定居於雲林土庫,開設「惠安石店」。蔣九長子蔣文峰婚後到西螺開設「西螺惠安石舖」(現址位於西螺鎮延平路386號),目前由長孫蔣國振主持,民國五十八年(1969)北港朝天宮廟埕入口處有新萬仁(綠油精)藥廠所敬獻的石獅一對,即是由蔣九、蔣文峰、蔣國振祖孫三人共同施作,落款「西螺惠安石舖蔣文峰督造」。

「螺陽迎太平」- 西螺太平媽祖文化祭

《 沿 革 》

西螺福興宮奉祀「西螺媽祖太平媽」.源自康熙五十六年(1717),福建湧泉寺法號明海之僧人,由湄洲供奉媽祖神像來台,後於雍正元年(1723)建廟於西螺。清乾隆三年(1770)經西螺仕紳協議,奉神旨將舊廟拆除,遷建新殿宇於大街。清嘉慶五年(1800),決定鳩資重修,並擴大規模為二進,中座前後及左右廊共十六間,前祀聖母後奉觀音。同治八年(1869)農曆八月由五品銜布政司理問廖振元及五品職員廖輝煌主持重修。同治十三年(1874)農曆十二月重修完竣。光緒元年(1875)西螺保番仔庄及布嶼保八大社因鼎力修復福興宮。明治四十一年(1908),後殿年久失修,仕紳廖本源、廖一枝及李品三聯名向臺灣總督府稟請重修,捐修工程於翌年完竣。民國五十年(1961)地方仕紳組成「福興宮修建委員會」,同年十一月廿七日由縣長林金生主持動土,正式宣告舊廟拆除。修建工程歷經二十年,終於在民國七十一年(1982)重修完工。

西螺太平媽祖文化祭-「螺陽迎太平」遶境活動,始於清末年間,範圍以當時「螺陽」地區為主。「螺陽」一詞中,「螺」指的是螺溪,也就是古時虎尾溪的舊稱;山南水北稱為「陽」。因此「螺陽」泛指虎尾溪以北的區域。在清康熙卅三年(1694)漢人向官方申請開墾的文書中大致勾勒出「螺陽」的範圍,為虎尾溪以北至東螺溪以南的範圍。到清乾隆年間的螺陽,幅員東至水沙連(南投)交界,西至海豐港的範圍。

「螺陽迎太平」遶境活動,主要舉辦在秋收季節進行,讓境內農民可以謝神、求平安及保佑來年豐收,在務農的社會中亦配合秋收農閒的時間。此遶境之習俗始於清末年間且年年出巡,巡狩轄域西螺堡內五十三庄,即今之西螺鎮、溪州鄉、莿桐鄉、林內鄉、崙背鄉、二崙鄉、虎尾鎮、斗六市等鄉鎮,是地方信仰中心。延續至日治後期,日本總督府推行皇民化運動,禁止臺灣民間宗教活動而中斷。戰後又受限政府頒布戒嚴,以及西螺福興宮戰後的修廟等因素而中斷暫緩。

直至民國九十三年(2004)西螺福興宮董事長楊文鐘率領全體董監事,於太平媽祖聖前焚香祝禱敬呈稟文,祈稟舉辦遶境事宜。獲得太平媽祖「聖桮」的聖允辦理出巡遶境,並遵循先人傳統「東邊看到山、西邊看到海」巡遶境轄區舊西螺堡範圍,路線橫跨雲彰兩縣。民國一零三年(2014)增加至跨越濁水溪兩岸共十五個鄉鎮市,路線依序為西螺、溪州、埤頭、竹塘、北斗、田中、二水、林內、莿桐、斗六、虎尾、土庫、麥寮、崙背、二崙再回到西螺,民國一零八年(2019)遶境會香時間長達十六天行經十五個鄉鎮近三百座宮廟,並加入各種表演活動吸引上萬人次信徒參與,成為當地年度盛事。

民間常說:『三月瘋媽祖』眾人所知的媽祖遶境活動都是在農曆三月左右舉行,為何西螺媽祖太平媽的遶境活動時間總是在農曆九月份左右。就傳統文化而言,太平媽的獨特性與風俗性,有以下不同處:

一、遶境範圍寬闊:遶境橫跨濁水溪兩岸,範圍包含彰化縣、雲林縣共十五鄉鎮。

四、媽祖遶境慶豐收:太平媽固定每年允桮農曆九月中旬左右出巡,主要是因為農曆九月是入秋收割季節,農曆九月初九日正是媽祖得道升天之日,太平媽巡視所到之處的村莊聚落是否有豐收,居民也會置香案迎接太平媽,祈願來年作物收成豐饒。

西螺太平媽祖文化祭-「螺陽迎太平」遶境活動,自民國九十三年(2004)恢復辦理後,依照古禮從遶境籌備開始,至遶境完成安座等規劃六項重要儀式流程,內容如下:

三、起駕宴:宴請參與出巡遶境襄贊所有的上百間宮廟人員。

四、登轎起駕:依循古禮恭請西螺媽祖太平媽-開基媽祖登轎,並於晚間舉行出巡起駕儀式,行經濁水溪兩岸共十五個鄉鎮市。

五、眾神接駕:遶境最後一日回到西螺鎮上,由來自全國各地具代表性的廟宇一同來到西螺贊境,恭迎西螺媽祖太平媽回鑾,齊會西螺迎太平。

六、安座大典:遶境的高峰,萬眾齊聚恭迎太平媽鑾轎回到西螺福興宮,結束長達十六日的遶境會香活動,太平媽鑾轎進入廟的三川殿,恭請開基媽祖下轎登殿,由董事長楊文鐘率領全體董監事及信眾,舉行安座大典遶境會香活動於此圓滿。